「コストを抑えて家を建てたい」というニーズから「ローコスト住宅」を検討する方が増えてきております。

しかし、安さを追求するあまり、住み始めてから「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくありません。

この記事では、ローコスト住宅の本当のデメリットと、それを踏まえた上での賢い選び方について解説します。

また、コスト削減と品質維持を両立させるユピテルはうすの取り組みについてもご紹介します。

目次

1.ローコスト住宅とは?本当の定義と価格相場

ローコスト住宅とは、一般的な注文住宅と比べて建築コストを抑えた住宅のことです。

明確な定義はありませんが、坪単価で見ると40〜50万円程度、総額では1,000万円〜2,500万円の価格帯で建てられる住宅を指すことが多いでしょう。

ただし注意すべきは、「安ければ良い」というわけではないということ。

快適に長く住み続けるためには、しっかりとした品質や性能も必要です。

大切なのは「コストパフォーマンス」であり、必要な性能を確保しつつ、不要なコストを削減したバランスの良い住宅を目指すべきです。

昨今の住宅価格高騰を受けて、ローコスト住宅の需要は高まっています。

しかし、その実態や特性を理解せずに選ぶと、思わぬデメリットに直面することになりかねません。

2.なぜローコスト住宅が「安い」のか?その仕組みを解説

ローコスト住宅が一般的な住宅よりも価格を抑えられる理由には、いくつかの工夫があります。

これらを理解することで、「安さ」の背景にある要因が見えてきます。

建材の標準化によるコスト削減

ローコスト住宅では、建材の種類を絞り込み、大量発注によるスケールメリットを活かしています。

たとえば、外壁材やフローリング、キッチンなどの設備を数種類に限定することで、仕入れコストを大幅に削減しています。

「2×4工法」や「2×6工法」など規格化された工法を採用するメーカーも多く、これにより建材のロスを減らし、さらなるコスト削減につながっています。

施工方法の効率化と人件費の最適化規格化された設計

住宅建設において、人件費は大きな割合を占めます。

ローコスト住宅では、施工手順の標準化や、工場での部材の事前製作(プレカット・プレファブ)などにより、現場での作業時間を短縮。これにより人件費を削減しています。

また、同じような間取りやデザインを複数の住宅で採用することで、設計費用も抑えられます。

一部のローコストビルダーでは、施工を下請け業者に委託することで人件費を抑えるケースもありますが、この場合は品質管理に注意が必要です。

流通・販売コストの削減手法

大手ハウスメーカーでは、テレビCMや住宅展示場の運営など、多額の広告宣伝費がかかります。

ローコスト住宅を提供する企業の多くは、インターネット中心の集客やコンパクトな展示場の運営などにより、これらのコストを削減し、その分を価格に還元しています。

また、営業プロセスの簡略化や、打ち合わせ回数の制限なども、間接コストの削減につながっています。

ユピテルはうすのコスト削減の秘密

ユピテルはうすでは、無駄なコストを削減しながらも、住まいの基本性能には妥協しない姿勢を貫いています。具体的には以下の取り組みを行っています。

広告宣伝費の削減

ユピテルはうすでは、TVCMや住宅総合雑誌等の費用が莫大にかかる広告は行いません。

住宅会社が莫大にかけている広告費は、全てお客様の購入される住宅価格に上乗せされています。

なるべくローコストにご提案したいから、本当に家がほしい方へ、絞ってお知らせしています。

共同仕入れでメーカー品を安く仕入れる

日本の家は、どの部材も一流メーカーがつくっていますが、同じモノなのに会社の規模によって仕入価格が違うケースがあります。

そこで、できるだけ安く仕入れできるよう、共同仕入れの仕組みを全国で立ち上げました。

打合せコスト効率化

打合せにも人件費がかかっています。多くの住宅会社は打合せをたくさんします。

たとえば、たくさん打合せをしても契約しなかったお客様がいたとしましょう。

そのお客様との打合せコストが、最終的に契約しようとしているあなたに高価な住宅価格として降りかかってきます。

ユピテルはうすではキチンとヒアリングを行い、プロとして無駄のないご提案を致します。

住宅展示場に出展しない

大手住宅会社が出展する、総合住宅展示場というものは、莫大なコストがかかっています。

5千万円とか1億円とか、とんでもないコストで、実際に住むわけでもないサンプルを建てて、いつか解体するのです。

この無駄なコストも、もちろんお客様が支払われた住宅購入費から出ています。

3.【要注意】ローコスト住宅の6つのデメリット

ローコスト住宅には、コスト削減の過程で生じるデメリットも存在します。

これらを理解した上で、自分にとって許容できるか判断することが重要です。

間取り/デザインの自由度制限

多くのローコスト住宅では、コスト削減のために標準プランからの選択が基本となり、間取りやデザインの自由度が制限されます。

「キッチンの位置を変えたい」「特殊な形の部屋が欲しい」といった細かな要望に対応するには追加費用が発生したり、そもそも対応できなかったりするケースも少なくありません。

デザイン性についても、凝ったデザインや装飾は費用増につながるため、シンプルな外観や内装が基本になることが多いです。

実際に後悔した例:「子ども部屋の配置を南向きに変更したかったのですが、標準プラン以外は大幅な追加費用が必要と言われ、諦めざるを得ませんでした。結局、日当たりの悪い子ども部屋になってしまい後悔しています」(Aさん・38歳)

標準設備のグレード問題

ローコスト住宅では、コスト削減のために標準装備される設備のグレードが抑えられていることがあります。

例えば:

1)キッチンは最小限の機能のみ(収納スペースが少ない、シンクが小さいなど)

2)浴室の広さや機能が限定的(1216サイズが標準で1坪タイプは追加費用など)

3)照明器具が別途購入必要

4)エアコンが標準装備に含まれない

5)床材や壁紙の選択肢が少ない

カタログやモデルハウスで見る仕様と、実際に契約する際の標準仕様が異なることもあるため、契約前に必ず確認が必要です。

【実例】

「モデルハウスではグレードの高いシステムキッチンが設置されていましたが、実際の標準仕様は非常にシンプルな物でした。必要な機能をプラスしたら50万円近い追加費用が発生してしまいました」(Bさん・42歳)

オプション追加時の割高な費用

基本価格を抑えている分、追加オプションの費用が割高に設定されているケースがあります。

例えば、標準外の床材や壁紙への変更、設備のグレードアップなどは、一般的な住宅よりも高額になることがあります。

「基本価格+追加オプション」の総額が、結果的に一般的な注文住宅と変わらなくなってしまうこともあるため注意が必要です。

ある事例では、「1,800万円の基本価格に惹かれて契約したものの、生活に必要な設備のグレードアップや外構工事などで、最終的には2,400万円近くになってしまいました。もっと初期の段階で総額を把握しておくべきでした」という声も聞かれます。

住宅性能(断熱・気密・耐震)の課題

コスト削減の影響が最も懸念されるのが住宅の基本性能です。特に以下の点に注意が必要です。

断熱性能

断熱材の種類や厚みが不十分だと、夏は暑く冬は寒い家になり、光熱費も高くなります。

北海道で建てた方の実例では「冬場の暖房費が月5万円を超え、結局は高くついてしまった」というケースも。

気密性能

気密性が低いと、結露やカビの発生率が高まり、室内の空気環境も悪化します。

特に小さなお子さんやアレルギー体質の方がいる家庭では深刻な問題になりかねません。

耐震性能

最低限の耐震等級1は満たしていても、より安全な等級2以上の性能が確保されていないケースもあります。

災害大国日本では、耐震性能は妥協できない部分といえるでしょう。

これらの性能は目に見えないため、カタログやパンフレットの数値をしっかり確認し、第三者機関の検査を受けているかも確認することが重要です。

メンテナンス頻度と将来コスト

初期コストを抑えるために耐久性の低い材料を使用していると、長期的に見るとメンテナンスコストがかさみ、トータルで割高になることがあります。

例えば、安価な外壁材は塗り替えサイクルが短く、10年程度で大規模なメンテナンスが必要になることもあります。

一方、初期費用は高くても耐久性の高い材料を選べば、20年以上メンテナンスフリーとなるケースもあるのです。

実際に「入居から8年目で外壁の劣化が目立ち始め、100万円以上の塗り直し費用がかかりました。隣家は別のメーカーで建てていますが、まだメンテナンスの必要がないようです」(Cさん・45歳)という声もあります。

資産価値と将来の売却性

住宅は大きな資産です。将来的に売却することを考えると、ローコスト住宅は一般的に資産価値の下落が早い傾向にあります。これは以下の要因によるものです。

- 標準的なデザインによる個性の不足

- 基本性能の低さによる中古市場での評価低下

- 使用材料の耐久性不足

特にブランド力のないビルダーの住宅は、資産価値の維持が難しい傾向にあります。転勤で7年住んだ家を売却した方は「同じエリアの他の住宅より30%も安い査定額でした」と語っています。

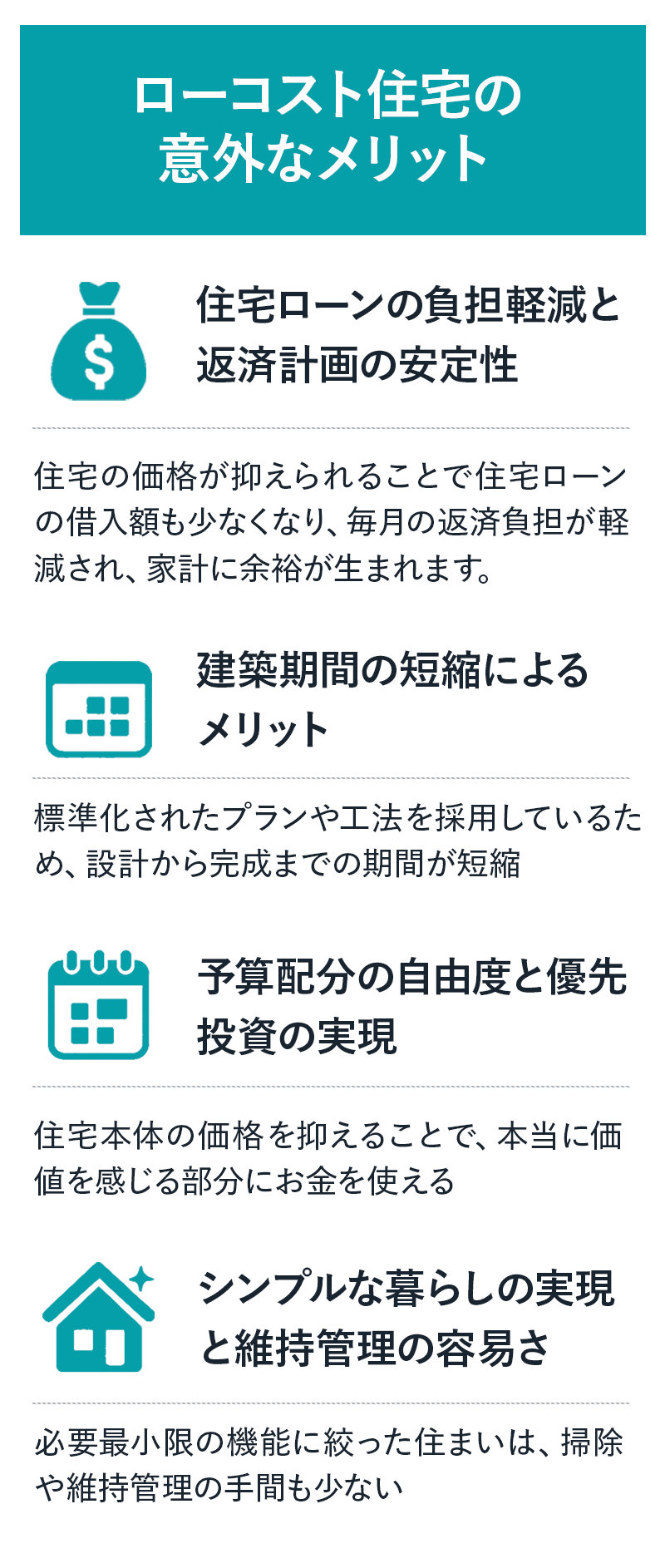

4.ローコスト住宅の意外なメリット

デメリットばかりに目を向けがちですが、ローコスト住宅ならではのメリットも多く存在します。

これらを理解し、自分のライフスタイルに合わせた判断をすることが大切です。

住宅ローンの負担軽減と返済計画の安定性

住宅の価格が抑えられることで、住宅ローンの借入額も少なくなります。

これにより、毎月の返済負担が軽減され、家計に余裕が生まれます。

また、ローン期間を短くすることも可能になり、総支払額の削減にもつながります。

例えば、3,000万円の住宅を35年ローンで組んだ場合と、2,000万円の住宅を25年ローンで組んだ場合では、後者の方が総返済額で数百万円も節約できる計算になります。

さらに、無理のない返済計画を立てられるため、将来的な収入減少や予期せぬ出費があっても、住宅ローンの返済に困るリスクが低減します。

建築期間の短縮によるメリット

一般的に、ローコスト住宅は標準化されたプランや工法を採用しているため、設計から完成までの期間が短縮されます。

これにより、二重家賃の負担期間を減らせるほか、早く新生活を始められるというメリットがあります。

通常、注文住宅では設計から完成まで8ヶ月〜1年かかることが多いですが、ローコスト住宅では4〜6ヶ月程度で完成するケースも少なくありません。

予算配分の自由度と優先投資の実現

住宅本体の価格を抑えることで、本当に価値を感じる部分にお金を使えるようになります。

例えば:

- 子どもの教育費や老後の資金に余裕を持たせる

- より良い立地の土地を購入する

- こだわりの家具やインテリアに投資する

- 趣味や旅行などの生活を豊かにする出費に回す

「住宅性能は必要最低限で十分だが、趣味の時間を大切にしたい」という価値観の方には、ローコスト住宅が適しているケースもあります。

シンプルな暮らしの実現と維持管理の容易さ

近年は「ミニマリスト」や「シンプルライフ」といった考え方も広がっています。

必要最小限の機能に絞った住まいは、掃除や維持管理の手間も少なく、シンプルな暮らしを志向する方には適しています。

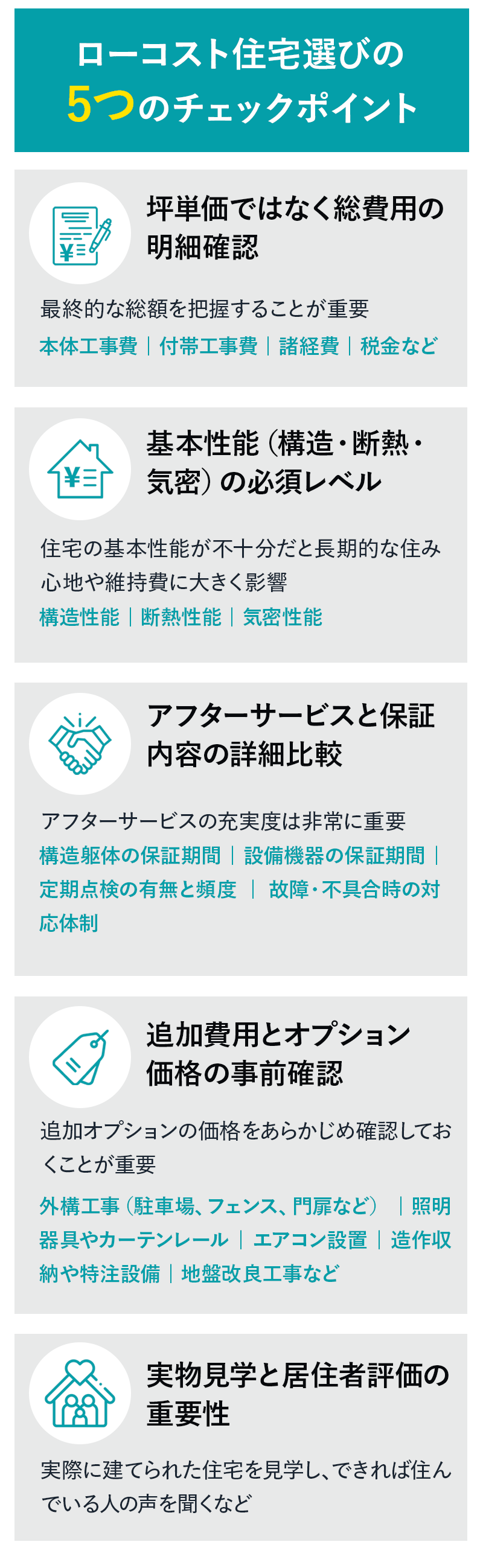

5. 【失敗回避】ローコスト住宅選びの5つのチェックポイント

ローコスト住宅で後悔しないためには、何に投資し、どこでコストを抑えるかの判断が重要です。以下の5つのポイントを参考にしてください。

坪単価ではなく総費用の明細確認

ローコスト住宅の広告では「坪〇〇万円~」というような表記をよく目にしますが、この数字だけで判断するのは危険です。

必ず以下の項目を含めた総費用を確認しましょう。

- 本体工事費:基本的な建物本体の工事費

- 付帯工事費:設備工事、外構工事など

- 諸経費:設計料、申請料、検査費用など

- 税金等:消費税、登記費用など

特に注意すべきは、「オプション」として別途費用がかかる項目です。

エアコンや照明器具、カーテン、外構工事などが標準に含まれていないケースが多いため、最終的な総額を把握することが重要です。

基本性能(構造・断熱・気密)の必須レベル

いくら価格が安くても、住宅の基本性能が不十分だと長期的な住み心地や維持費に大きく影響します。

特に以下の点はしっかり確認しましょう。

- 構造性能:耐震等級は最低でも等級2以上が望ましい

- 断熱性能:断熱等級4以上(2022年の省エネ基準適合)

- 気密性能:C値1.0以下が目安(寒冷地ではさらに高い性能が必要)

これらの性能値を明示できないビルダーや、曖昧な回答しかしないビルダーは避けた方が無難です。

第三者機関による性能検査を実施しているかどうかも重要なチェックポイントです。

アフターサービスと保証内容の詳細比較

住宅は建てて終わりではなく、長く住み続けるものです。

そのため、アフターサービスの充実度は非常に重要です。

以下の点を確認しましょう。

- 構造躯体の保証期間:10年は法定ですが、20年以上の保証があるとなお安心

- 設備機器の保証期間:メーカー保証だけでなく、独自の保証があるか

- 定期点検の有無と頻度:無料点検はあるか、何年目まで実施されるか

- 故障・不具合時の対応体制:24時間対応か、対応エリアに制限はあるか

ユピテルはうすでは、初期保証20年間(※一般的には10年)、定期点検(6ヶ月、1年、3年、8年、13年)、24時間365日コールセンターでの故障・トラブル受付、地盤保障、白蟻保証などの充実したアフターサポート体制を提供しています。

追加費用とオプション価格の事前確認

基本価格に含まれていない項目や、追加オプションの価格をあらかじめ確認しておくことが重要です。

特に以下の項目は、標準に含まれていないことが多いので要チェックです。

- 外構工事(駐車場、フェンス、門扉など)

- 照明器具やカーテンレール

- エアコン設置

- 造作収納や特注設備

- 地盤改良工事

これらの項目を含めた総費用を契約前に把握することで、予算オーバーを防ぐことができます。

実物見学と居住者評価の重要性

カタログやインターネットの情報だけでなく、実際に建てられた住宅を見学してみることが最も確実な判断材料になります。

特に気をつけたいのは、モデルハウスと実際に建てられる住宅の仕様の違いです。

モデルハウスではオプション仕様が標準のように展示されていることもあるため、「標準仕様の実例」を見せてもらうことが大切です。

また、施工後3年以上経過した住宅を見られれば、経年変化や住んでからの不具合の有無も確認できます。

6. 【ユピテルはうすの提案】デメリットを克服する品質へのこだわり

ユピテルはうすでは、一般的なローコスト住宅のデメリットを克服するために、以下のような取り組みを行っています。

標準仕様の高品質化戦略

多くのローコストビルダーでは、標準仕様を最低限に抑え、必要な機能はオプション追加としています。

しかし、ユピテルはうすでは「本当に必要な性能」を標準仕様に含めることで、追加費用の発生を最小限に抑えています。

【標準設備として付いているもの】

1階防犯シャッター・屋外物干し金物・カーテンレール・居室照明器具・TVアンテナ・エアコン2台・駐車場コンクリート打設2台分など

自由設計と標準プランの両立手法

ローコスト住宅の大きなデメリットとされる「間取りの自由度の低さ」に対して、ユピテルはうすでは標準プランをベースにしつつも、お客様の希望に合わせたカスタマイズが可能な柔軟な設計システムを採用しています。

長期的視点での総コスト最適化

初期費用だけでなく、維持費や光熱費も含めた「生涯コスト」の観点から住まいを提案しています。

例えば:

- 高断熱・高気密による光熱費の削減

- 耐久性の高い外装材による将来的なメンテナンス費用の削減

- 可変性のある間取りによるリフォームコストの最小化

「安いだけ」の住宅ではなく、長期的に見て本当にお得な住まいを提供することを心がけています。

ユピテルはうすの断熱・気密・耐震基準

ユピテルはうすでは、住宅の基本性能において妥協しない姿勢を貫いています。

特に以下の点に注力しています。

- 断熱性能:2022年の省エネ基準を上回る高い断熱等級

- 気密性能:結露やカビの発生を抑える高い気密性

- 耐震性能:地震大国日本の安全を考えた耐震等級2以上の実現

- 耐久性能:長く安心して住み続けられる耐久性の確保

これらの性能は第三者機関による検査を通じて客観的に評価され、その結果をお客様に開示しています。

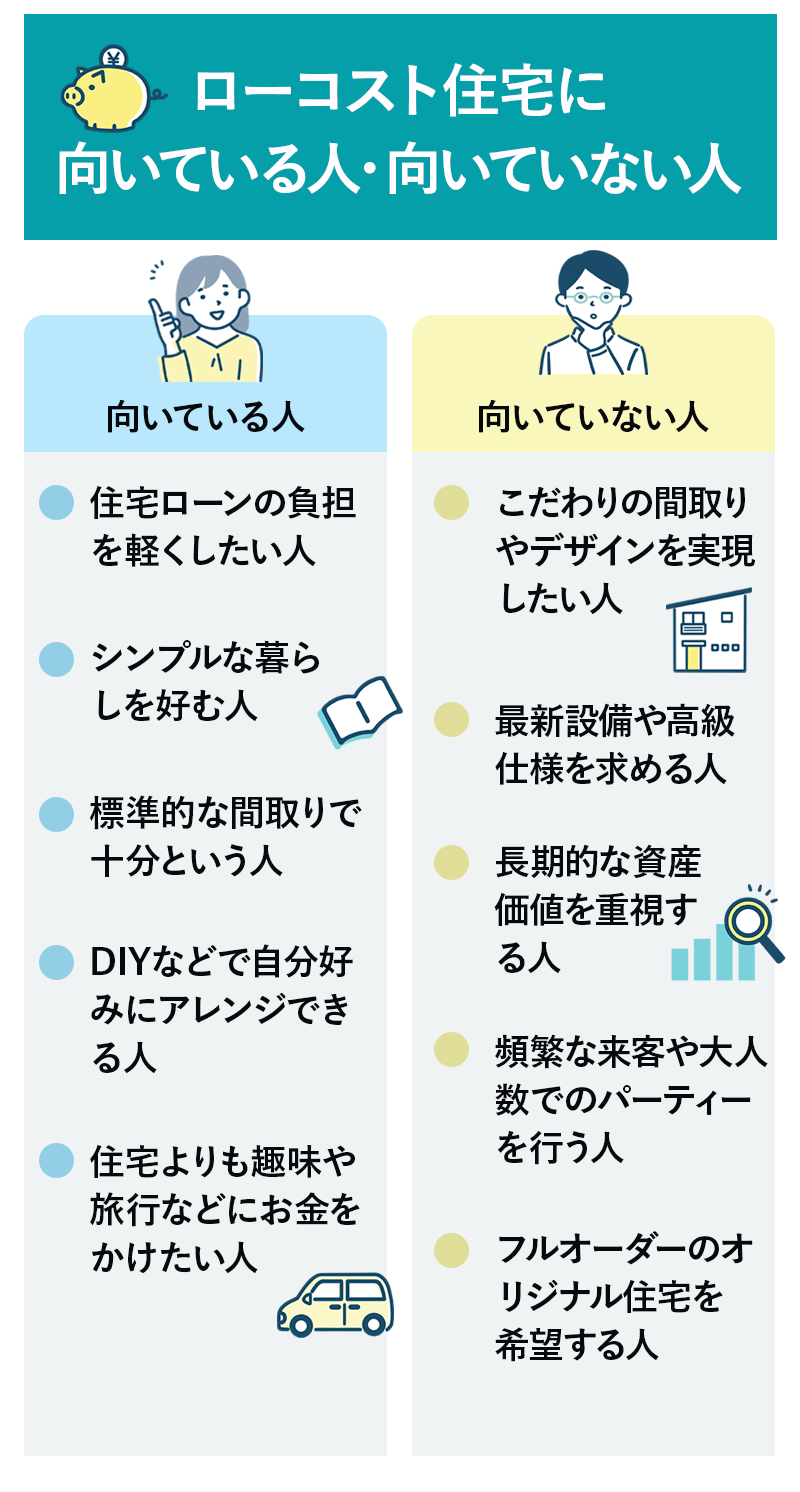

7.ローコスト住宅に向いている人・向いていない人

すべての人にローコスト住宅が合うわけではありません。

自分のライフスタイルや価値観に合わせた選択が重要です。

ローコスト住宅に向いている人

- 住宅ローンの負担を軽くしたい人

- シンプルな暮らしを好む人

- 標準的な間取りで十分という人

- DIYなどで自分好みにアレンジできる人

- 住宅よりも趣味や旅行などにお金をかけたい人

ローコスト住宅に向いていない人

- こだわりの間取りやデザインを実現したい人

- 最新設備や高級仕様を求める人

- 長期的な資産価値を重視する人

- 頻繁な来客や大人数でのパーティーを行う人

- フルオーダーのオリジナル住宅を希望する人

選び方のポイント

限られた予算の中でマイホームを建てる場合、何を優先し何を妥協するかの判断が重要です。

以下のような整理方法がおすすめです。

- 必須項目:絶対に妥協できないもの(例:断熱性能、子ども部屋の数など)

- 重要項目:できれば実現したいもの(例:収納スペース、キッチンの広さなど)

- あれば嬉しい項目:予算に余裕があれば検討するもの(例:デザイン性、特殊設備など)

この優先順位に基づいて、複数のビルダーの提案を比較することで、自分に合った選択ができます。

長期居住vs将来売却の選択ポイント

将来的な計画によっても、住宅選びの基準は変わってきます。

長期居住を前提とする場合:

- 断熱性能や気密性能など、長期的な住み心地に関わる性能を重視

- メンテナンス頻度の少ない材料の選定

- 将来的なライフスタイルの変化に対応できる可変性のある間取り

将来的な売却を視野に入れる場合:

- 立地を最優先(住宅性能よりも土地の価値が重要になるケースが多い)

- 一般的に需要のある間取りや設備

- 資産価値が維持されやすいブランド力のあるビルダー選び

8. 【成功事例】ゆぴてるハウスのローコスト住宅オーナーの声

実際にユピテルはうすで住宅を建てられた方々の生の声をご紹介します。

1. 子育て世代Aさん家族のコスト配分戦略(35歳・会社員・家族3人)

主人の趣味が多く、趣味にお金をかけたいと考え、住宅ローンの負担を軽くすることを優先しました。ユピテルはうすでは、生活していくうえで最低限の標準設備が付いていたため、住んでから莫大なお金もかからなく少額の負担で済んだため、その分の費用も貯蓄に当てられました。決して広い家ではありませんが、私たちには充分な暮らしができており、主人も休日は趣味の時間が増やせ満足しております。

2.共働き夫婦Bさんの家事ラク重視(39歳・共働き夫婦)

両者とも仕事が忙しく、掃除などに時間が取れないため、掃除のしやすさを最優先しました。ユピテルはうすの提案は、浮かせる配置。TVボードや収納棚などはお掃除ロボットが通りやすいように予め浮かせて設置していただきました。また生活感を出したくなかったためお掃除ロボット専用のピットスペースを設計して頂きました。設計を変更したため多少のオプション費用は発生しましたが、お掃除ロボットの活躍で毎日気持ちの暮らしができております。

3.リタイア計画中Cさんの将来コスト最小化プラン(58歳・退職予定)

あと数年で定年を迎えるため、住宅ローンの負担をできるだけ少なくすることと、退職後の光熱費やメンテナンス費を抑えることが課題でした。ユピテルはうすは、2×4工法の建築のため気密性も高く冬の光熱費の負担が軽くなりました。定期メンテナンスや保証も充実しているため、老後の負担も軽減され安心した暮らしが出来ると思います。

10. まとめ:デメリットを理解した上でのベストな選択肢

ローコスト住宅には確かにデメリットがありますが、それらを理解した上で、自分のライフスタイルと価値観に合わせた選択をすることが重要です。

単純な「価格の安さ」ではなく「価値」で選ぶ

初期費用だけでなく、光熱費や将来のメンテナンス費用も含めた総合的なコストを考慮しましょう。

基本性能には妥協しない

断熱・気密・耐震などの基本性能は、長期的な住み心地と維持費に直結します。これらへの投資は将来的にも無駄になりません。

標準仕様と追加オプションを明確に把握する

「見積もり価格+αでいくらになるか」を事前に確認することで、予算オーバーのリスクを回避できます。

アフターサポート体制を重視する

住宅は「買って終わり」ではなく、長く付き合っていくものです。保証内容や定期点検の有無など、アフターケアの充実度も重要な選択基準です。

実際の建物を見学し、住んでいる人の声を聞く

モデルハウスだけでなく、実際に建てられた住宅や住んでいる人の生の声が最も信頼できる情報源です。

ユピテルはうすでは、一般的なローコスト住宅のデメリットを克服するための様々な取り組みを行っています。

「安さ」だけを追求するのではなく、本当に必要な性能を確保しながら不要なコストを削減することで、長く快適に住み続けられる住まいを提供しています。

マイホーム購入は人生の大きな決断です。表面的な価格だけでなく、長期的な視点で自分たちに本当に合った住まいを選びましょう。

まずはユピテルはうすの無料相談会やモデルハウス見学にお気軽にご参加ください。

あなたにとって後悔のない家づくりのお手伝いをさせていただきます。

よくある質問(Q&A)

1.ローコスト住宅は何年持つ?

適切な設計・施工・メンテナンスがされていれば、ローコスト住宅でも30年以上の耐久性を持たせることは可能です。日本の住宅の法定耐用年数は木造で22年とされていますが、実際には適切なメンテナンスを行うことで、50年以上住み続けられる住宅も珍しくありません。

ユピテルはうすでは、20年間の保証(一般的には10年)を提供しており、定期的な点検とメンテナンスを通じて、長期にわたる住宅の耐久性を支えています。

2.本当に恥ずかしいのか?

「ローコスト住宅は恥ずかしい」という考え方自体が時代遅れになっています。かつては「安かろう悪かろう」というイメージがあったかもしれませんが、現在のローコスト住宅は技術の進歩により、必要な性能を確保しながらコストを抑える工夫が進んでいます。

むしろ、無理な住宅ローンを組んで高額な住宅を建て、生活が圧迫されている状況の方が「恥ずかしい」と言えるかもしれません。大切なのは「見栄」ではなく、自分たちのライフスタイルに合った賢い選択をすることです。

3. 将来のリフォーム対応は?

ローコスト住宅でも、基本構造がしっかりしていれば、将来的なリフォームは十分可能です。ただし、計画的に進めることが重要です。

ユピテルはうすでは、将来のライフスタイル変化に対応できるよう、リフォームを前提とした設計を取り入れています。例えば、間仕切り壁を非耐力壁にすることで将来的な間取り変更を容易にしたり、配管スペースに余裕を持たせることで水回りのリフォームもしやすくなるよう配慮しています。

4. .ユピテルはうすの保証内容は?

ユピテルはうすでは以下の充実した保証を提供しています。

- 初期保証 20 年間(※10 年間が一般的)

- 定期点検(6ヶ月、1年、3年、8年、13年)

- 24 時間 365 日コールセンターが故障やトラブルを受付

- 地盤保障

- 白蟻保証

これらの保証は標準で提供されるものであり、追加費用なく安心して長く住み続けられる環境を整えています。

5. 後から追加できる設備は?

予算の関係で初期段階では見送りたい設備でも、後から追加できるものもあります。ユピテルはうすでは、以下のような「後付け可能な設備」の相談も受け付けています。

- 太陽光発電システム(配線等の下地は標準で準備)

- 蓄電池システム

- エアコン(配管用スリーブ等は標準装備)

- 外構工事(ウッドデッキ、カーポート等)

- 収納システム

ただし、構造に関わる部分(断熱材の追加や窓の変更など)は後からの対応が難しいため、これらは初期段階でしっかり検討することをお勧めします。

FAQ(よくある質問)

Q1. ローコスト住宅は何年持つ?

適切な設計・施工・メンテナンスがされていれば、ローコスト住宅でも30年以上の耐久性を持たせることは可能です。

日本の住宅の法定耐用年数は木造で22年とされていますが、実際には適切なメンテナンスを行うことで、50年以上住み続けられる住宅も珍しくありません。

ユピテルはうすでは、20年間の保証(一般的には10年)を提供しており、定期的な点検とメンテナンスを通じて、長期にわたる住宅の耐久性を支えています。

Q2.本当に恥ずかしいのか?

「ローコスト住宅は恥ずかしい」という考え方自体が時代遅れになっています。

かつては「安かろう悪かろう」というイメージがあったかもしれませんが、現在のローコスト住宅は技術の進歩により、必要な性能を確保しながらコストを抑える工夫が進んでいます。

むしろ、無理な住宅ローンを組んで高額な住宅を建て、生活が圧迫されている状況の方が「恥ずかしい」と言えるかもしれません。

大切なのは「見栄」ではなく、自分たちのライフスタイルに合った賢い選択をすることです。

Q3.将来のリフォーム対応は?

ローコスト住宅でも、基本構造がしっかりしていれば、将来的なリフォームは十分可能です。ただし、計画的に進めることが重要です。

ユピテルはうすでは、将来のライフスタイル変化に対応できるよう、リフォームを前提とした設計を取り入れています。

例えば、間仕切り壁を非耐力壁にすることで将来的な間取り変更を容易にしたり、配管スペースに余裕を持たせることで水回りのリフォームもしやすくなるよう配慮しています。

Q4.後から追加できる設備は?

予算の関係で初期段階では見送りたい設備でも、後から追加できるものもあります。

ただし、構造に関わる部分(断熱材の追加や窓の変更など)は後からの対応が難しいため、これらは初期段階でしっかり検討することをお勧めします。