茨城県内で「1,000万円台の家」や「1000万円台のローコスト住宅」に興味を持つ方が増えています。

家を建てるという夢を、手頃な価格で実現できる選択肢として注目されていますが、同時に「低価格の裏に何かデメリットがあるのでは?」と不安に思う方もいるでしょう。

ローコスト住宅は、コストを抑えるための工夫が随所に取り入れられた住まいです。

しかし、価格が手頃だからといって必ずしも品質が劣るわけではありません。

適切な選択をすれば、家族のライフスタイルに合った理想の住まいを実現することができます。

本記事では、ローコスト住宅の基礎知識から実際に住んでみた感想、後悔しないための選び方までを詳しく解説します。

「予算内で満足できる家を建てたい」「ローコスト住宅のメリットとデメリットを知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

理想の家づくりを始めるための第一歩として役立ててください。

1.ローコスト住宅とは?

ローコスト住宅の定義と特徴

ローコスト住宅とは、その名の通り、建築コストを抑えた手頃な価格で提供される住宅のことを指します。

一般的な注文住宅に比べて、シンプルな設計やコスト効率の良い素材を使用することで、購入者がより経済的に家を持てるよう工夫されています。

特に、総額1,000万円台の平屋などが注目されています。

一般住宅と比較した際のコストダウンの仕組み

ローコスト住宅が低価格を実現するためには、建築や販売プロセスのあらゆる部分で効率化が図られています。

以下では、具体的な仕組みを紹介します。

規格化された設計

ローコスト住宅では、建物のデザインや間取りが標準化されている「規格住宅」が採用されることが一般的です。

この形式により、設計費用を大幅に削減することができます。

あらかじめ決められた間取りを利用するため、カスタム設計のための追加費用が発生しません。

また、工程が簡略化されることで施工期間が短縮され、効率的な家づくりが可能となります。これらの仕組みが、低価格を実現する大きな要因となっています。

資材の大量調達

ハウスメーカーは、コスト削減のために建材を一括購入する方法を採用しています。

同じ資材を大量に購入することで、単価を抑えることが可能となり、資材費用を大幅に削減できます。

また、物流を効率化することで輸送コストを抑えることもでき、全体的なコスト削減に寄与しています。

このような資材調達の工夫が、ローコスト住宅を低価格で提供できる理由の一つです。

工法の効率化

ローコスト住宅では、施工プロセスの効率化を図るための工法が採用されています。

代表的な例としてプレハブ工法があります。

これは、工場で壁や屋根などのパーツをあらかじめ組み立て、現場で短時間で組み立てる方法です。

また、基礎工事においても簡易基礎工法を用いることで、必要最低限の基礎設計に抑え、コストを削減しています。

これらの効率的な工法により、工期が短縮されるだけでなく、費用を抑えた施工が可能になります。

人件費の削減

ローコスト住宅では、設計や施工のシンプル化によって専門的な人材の作業を最小限に抑える仕組みを採用しています。

また、プロモーションや営業活動を縮小することで、広告費などの間接的なコストも削減しています。

これにより、建築コストの中で大きな割合を占める人件費を抑え、全体の価格を下げることに成功しています。

標準仕様の採用

ローコスト住宅では、必要最低限の設備を標準仕様として提供しています。

これにより、追加費用を抑えた形で基本的な住宅機能を確保できます。ただし、購入者の希望に応じてオプションを追加する場合は、その分の費用が発生します。

例えば、キッチンやバスルームの設備をより高機能なものに変更したい場合は、別途料金が必要になります。標準仕様を基本とし、必要な部分だけグレードアップする柔軟性が特徴です。

メリットとデメリットの概要

ローコスト住宅は、手頃な価格や短い工期、資金計画の明確さが魅力の選択肢です。

しかし、デザインの制約や耐久性の課題など、注意すべき点もあります。ローコスト住宅のメリットとデメリットを詳しく解説します。

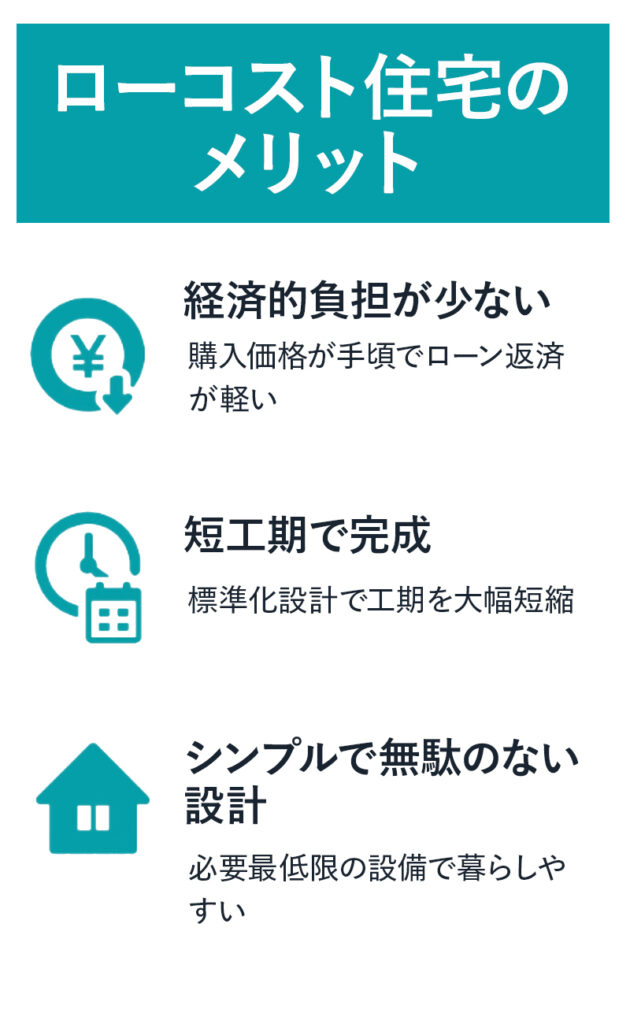

ローコスト住宅のメリット

経済的負担が少ない

ローコスト住宅の最大の魅力は、価格が非常に手頃である点です。

購入価格が低いため、住宅ローンの借入額が少なく、月々の返済負担を軽減できます。

短工期で完成

ローコスト住宅は、標準化された設計や効率的な施工プロセスを採用するため、一般的な注文住宅よりも短期間で完成します。

引っ越しまでのスケジュールが立てやすく、家を早く手に入れることがメリットとなります。

シンプルで無駄のない設計

必要最低限の設備と機能的な間取りが標準仕様として提供されるため、シンプルな生活を好む方に適しています。

ローコスト住宅のデメリット

デザインの制約

ローコスト住宅では、間取りやデザインが標準化されているため、自由なカスタマイズが難しい場合があります。

耐久性の課題

コストを抑えるために、使用される建材が標準仕様であることが多く、高級な建材と比べると耐久性や断熱性が劣る場合があります。

定期的なメンテナンスを行わないと、将来的な修繕費が増えるリスクがあります。

広さや間取りの限界

ローコスト住宅は、主にコンパクトな設計を前提としているため、広い間取りや個性的なデザインを求める場合には適さないことがあります。

追加費用の可能性

基本仕様の価格は安いものの、オプションで設備や仕様を追加する場合、最終的な費用が予算を超えることがあります。

2. 茨城県内での1000万円台の家の実例

茨城県内で1000万円台で家を建てることは、予算を抑えながら理想の住まいを実現する魅力的な方法です。平屋の2LDKや800万円台のシンプルなプランなど、機能性とコストパフォーマンスを両立した選択肢が豊富です。本項目では、ユピテルはうすでの実例や家族構成に合わせたプランをご紹介します。

1,000万円台の家の具体例①

平屋(例: 1LDK+収納)

| 延床面積 | 10.52坪(約34.78㎡) | 間取り | 1LDK |

|---|---|---|---|

| 価格 | 768万円(税込)※ |

コンパクトな設計で、一人暮らしやシニア世代に最適。

必要最低限の設備を備え、シンプルで機能的な生活空間を提供。

小さな敷地にも対応可能で、土地の有効活用が可能。

1,000万円台の家の具体例②

平屋(例: 2LDK)

| 延床面積 | 19.53坪(約64.56㎡) | 間取り | 2LDK |

|---|---|---|---|

| 価格 | 1,049万円(税込)※ |

リビングとダイニングを一体化した開放的な空間設計。

各部屋に収納スペースを確保し、生活の利便性を向上。

シンプルなデザインで、メンテナンスが容易。

1,000万円台の家の具体例③

一戸建て(例:3LDK)

| 延床面積 | 22.54坪(約74.52㎡) | 間取り | 3LDK |

|---|---|---|---|

| 価格 | 1,231万円(税込) |

3人~4人家族に最適。

家族全員が快適に過ごせる広さと間取りを確保。

リビングイン階段で家族のコミュニケーションを重視した設計。

3. 実際に住んでみた感想と後悔ポイント

ローコスト住宅に住んでみてわかったこと

1. 光熱費が抑えられる設計

ローコスト住宅は、コンパクトな間取りが特徴的で、その設計が光熱費の削減に大きく寄与しています。

家全体の面積が小さいため、冷暖房効率が良く、特に冬場の暖房費や夏場の冷房費が抑えられるという声が多く聞かれます。

例えば、「断熱性がそれほど高くなくても、部屋数が少ないことで暖かさが効率的に保てる」という意見があります。広い家に比べて、少ないエネルギーで快適な室温を維持できる点は大きなメリットと言えるでしょう。

2. メンテナンスの重要性

ローコスト住宅は、そのシンプルな構造のおかげで修繕や掃除が比較的容易だと評価されています。

一方で、使用されている建材がローコスト仕様である場合、早めのメンテナンスが必要になることもあります。

例えば、「外壁の塗装が劣化しやすく、10年以内に再塗装を余儀なくされた」という実例があります。

屋根や外壁のメンテナンス費用を考慮に入れておくことが、長期間快適に住むための鍵となります。このような課題を理解した上で計画を立てることが重要です。

3. 住み心地のリアルな体験談

実際にローコスト住宅に住んでいる人々からは、シンプルな間取りが掃除や管理を容易にしているという好意的な意見が寄せられています。

特に高齢者や夫婦のみの世帯においては、平屋のコンパクトな設計が非常に便利だと好評です。

その一方で、「収納スペースが不足しているため、荷物が多い家庭には不向きかもしれない」という指摘もあります。

生活動線が考えられた設計と、必要に応じた収納の工夫が、より快適な住まいづくりを支える要素となるでしょう。

後悔しないために知っておくべき注意点

1. 耐久性と断熱性を確認する

ローコスト住宅では、コストを抑えるために標準仕様の建材や施工方法が採用されている場合があります。

これにより、必要最低限の性能は確保されていますが、場合によっては耐久性や断熱性に課題が残ることがあります。

例えば、「壁の断熱性能が低いため、冬場に結露が発生しやすい」という問題が指摘されることもあります。

このようなトラブルを防ぐためには、購入前に断熱材の種類や施工方法を確認することが重要です。

必要であれば、オプションで断熱材をグレードアップすることで、快適な住環境を維持しつつ、将来的な修繕費を抑えることができます。

2. 間取りに対する後悔を防ぐ

ローコスト住宅では、間取りが標準化されている場合が多く、自由に設計をカスタマイズすることが難しい場合があります。

このため、家族のライフステージが変化した際に、不便を感じるケースもあります。

例えば、「家族が増えたことで部屋数が足りなくなった」といった後悔が挙げられます。

このような状況を防ぐためには、現在だけでなく将来の家族構成やライフスタイルを考慮して、間取りを選ぶことが重要です。

また、将来的に部屋を増築できる設計を選ぶことで、柔軟な対応が可能となり、長く快適に住み続けることができます。

3. 付帯工事やオプション費用を確認する

ローコスト住宅では、建物本体の価格が安く設定されていますが、そのほかに付帯工事費やオプション費用が追加される場合があります。

これらの費用を事前に把握していないと、予算を超過してしまう可能性があります。

実際に、「最初の見積もりでは安く感じたが、オプションや付帯費用を加えると予算オーバーになってしまった」というケースも報告されています。

このようなトラブルを避けるためには、契約前に総額費用をしっかり確認することが大切です。

また、不要なオプションを削減することで、予算内に収めつつ、無駄のない計画を進めることができます。

「1000万円台の家 後悔」でよく挙がる問題点(断熱性、耐久性、間取りの後悔など)

1. 断熱性の課題

ローコスト住宅では、「夏は暑く、冬は寒い」という声がよく聞かれ、快適な室内環境が保てない場合があります。

これは、建物に使用される断熱材や窓の性能が、コスト削減の影響を受けているケースがあるためです。

このような問題を回避するためには、購入前に窓の断熱性能や壁に使用される断熱材の種類を確認することが重要です。

必要に応じて、高断熱仕様のオプションを選ぶことで、季節を問わず快適な住環境を実現できます。

2. 耐久性に関する不安

ローコスト住宅では、建材や施工がローコスト仕様である場合があり、その結果、耐久性に不安を感じる方もいます。

例えば、「建築から10年ほどで外壁や屋根の劣化が目立つようになり、早期のメンテナンスが必要になった」という実例があります。

このような事態を防ぐためには、事前に保証内容やメンテナンス計画を確認することが大切です。

また、長期間のアフターサービスを提供しているメーカーを選ぶことで、将来的な修繕や点検に安心感を持つことができます。

3. 間取りに対する後悔

ローコスト住宅では、間取りが標準化されていることが多いため、「収納スペースが不足している」「生活動線が使いにくい」といった不便さを住んでから実感する場合があります。

このような後悔を防ぐためには、モデルハウスを見学し、実際の生活を具体的にイメージしながら間取りを検討することが重要です。

日々の生活動線や家族の使い方を考慮して選ぶことで、後悔のない間取りを実現することができます。

4. 耐久性と寿命について

ローコスト住宅は何年くらい持ちますか?

ローコスト住宅の寿命は、一般住宅と同様に 30年~50年程度 が目安とされています。ただし、この耐用年数は以下の条件によって大きく左右されます。

- 使用されている建材の品質

- 施工方法の適切さ

- 定期的なメンテナンスの有無

使用される建材や施工方法による耐用年数の目安

建材や施工方法を理解し、適切なメンテナンスを計画的に行うことで、ローコスト住宅でも十分に長く快適に住むことが可能です。

建材の品質と寿命

ローコスト住宅に使用される建材は、コストを抑える工夫がされていますが、適切なメンテナンスを行うことで十分な耐久性を保つことができます。

例えば、構造材としては木造住宅が一般的です。

木材の寿命は、防腐や防蟻処理がどれだけ適切に施されているかによって異なりますが、標準的な木造住宅では約30年~50年程度の耐用年数が目安とされています。

外壁材に関しては、窯業系サイディングや軽量鉄板などがよく使われています。

窯業系サイディングの場合、7年~10年で再塗装が必要になることが多く、定期的なメンテナンスが住宅の寿命を延ばす鍵となります。

一方、軽量鉄板は防錆処理や塗装をこまめに行うことで耐用年数を伸ばすことができます。屋根材には、コロニアル(スレート)や金属屋根が主に採用されます。

スレート屋根の場合、20年~30年での張り替えが推奨されており、これを守ることで雨漏りや劣化を防ぎ、住宅全体の寿命を守ることができます。

施工方法の影響

住宅の寿命は建材だけでなく、施工方法にも大きく左右されます。

特に基礎工事は、住宅全体の耐久性を左右する重要な部分です。

地盤改良が適切に行われ、基礎設計がしっかりしている場合、建物全体の耐用年数が延び、安定した構造が維持されます。

また、断熱材と気密性も住宅の耐久性に影響を与える要因の一つです。

高性能な断熱材が使用されていない場合、冬場には結露が発生しやすく、これがカビや木材の劣化を招く可能性があります。

適切な断熱材と気密性の高い施工を行うことで、建物の長寿命化を図ることができます。

メンテナンスを行うことで長く住むためのコツ

ローコスト住宅の寿命を延ばすためには、以下のような定期的なメンテナンスが欠かせません。

外壁と屋根の点検・メンテナンス

住宅の外壁と屋根は、外部環境に直接さらされるため、定期的なメンテナンスが重要です。

外壁は約10年ごとに再塗装を行うことで、ひび割れや劣化を防ぎ、長期間にわたり美観と機能を維持できます。

一方、屋根は定期的に劣化状況を点検し、必要に応じて補修や塗装を行うことが推奨されます。

これにより、雨漏りやさらなる劣化を未然に防ぐことができます。

基礎部分の確認

住宅の基礎部分は、建物全体を支える重要な構造部分です。

定期的に点検を行い、ひび割れや劣化がないか確認することが大切です。

特に湿気がこもりやすい環境では、シロアリ被害に注意が必要です。

早期に異常を発見し対応することで、大きな修繕費を防ぐことができます。

設備の定期交換

住宅内の設備も定期的に交換が必要です。

例えば、給湯器や配管は10~15年を目安に交換することで、安全で効率的な運用を保てます。

また、水回り設備は使用頻度に応じて劣化が進むため、早めの交換を心がけることが重要です。

これにより、トラブルや不便を防ぎ、快適な住環境を維持できます。

防蟻処理

木造住宅では、シロアリ被害を防ぐために5年ごとに防蟻処理を行うことが一般的です。

柱や土台の劣化を防ぐことで、建物全体の耐久性を向上させることができます。

特に湿気が多い地域では、このメンテナンスを怠らないことが重要です。

適切な空気循環

室内環境を快適に保つためには、適切な通風と換気を行うことが欠かせません。

結露を防ぐことで湿気がこもらない環境を作り、カビや木材の劣化を防止できます。

特に冬場や湿度の高い季節には、定期的な換気を行い、室内の空気を新鮮に保ちましょう。

5. 後悔しないローコスト住宅の選び方

事前にチェックすべきポイント

ローコスト住宅を選ぶ際には、住宅性能や総費用を事前に確認することが重要です。

隠れたコストや追加費用を把握し、賢く選ぶことで、後悔のない家づくりが実現できます。

住宅性能の確認: 断熱性や気密性など、住宅の基本性能を確認しましょう。

標準仕様の把握: 契約前に標準仕様を細かくチェックすることで、契約後の追加オプション費用を抑えることができます。必要な仕様が含まれているか確認しましょう。

・総費用に隠れたコストの有無(外構費や諸費用など)。

付帯工事費用: 建物本体の価格以外に、外構工事や地盤改良などの費用が発生する場合があります。これらの費用を含めた総予算をシミュレーションしましょう。

諸費用: 登記費用や保険料など、見落としがちな費用も事前に確認が必要です。

メーカーのアフターサービスの充実度

ローコスト住宅を選ぶ際には、メーカーのアフターサービスの充実度が重要なポイントです。

保証内容やメンテナンス体制を事前に確認することで、購入後も安心して暮らせる住まいを選べます。

保証内容の確認: 施工後の保証期間や内容を確認し、長期的なサポートが受けられるかをチェックしましょう。

メンテナンス体制: 定期点検や修繕対応など、アフターサービスの体制が整っているかを確認することが重要です。

希望に合った間取りを選ぶ方法

ローコスト住宅の間取り選びでは、現在の生活スタイルだけでなく、将来の家族構成やライフステージの変化を考慮することが大切です。

柔軟性のある設計を選ぶことで、長く快適に暮らせる住まいを実現できます。

ライフスタイルの考慮: 現在の生活スタイルだけでなく、将来的な家族構成や生活の変化を見据えて間取りを選びましょう。

柔軟性の確保: 将来的なリフォームや増築が可能な設計にしておくと、ライフステージの変化に対応しやすくなります。・平屋や2階建てのメリット・デメリット比較。

平屋や2階建てのメリット・デメリット比較

平屋と2階建てには、それぞれメリットとデメリットがあり、ライフスタイルや敷地条件によって適した選択が異なります。

バリアフリーやスペース効率などの特徴を理解することで、理想の住まいを見つけやすくなります。

平屋のメリット

- バリアフリーで移動が楽。

- メンテナンスが容易。

平屋のデメリット

- 敷地面積が広く必要。

- プライバシーの確保が難しい場合がある。

2階建てのメリット

- 限られた敷地でも広い居住スペースを確保。

- 眺望や採光の面で有利。

2階建てのデメリット

- 階段の上り下りが負担になることも。

- 建築コストが高くなる場合がある。

6. まとめ

1000万円台で新築を実現するのは難しいと思われがちですが、適切な準備をすれば十分可能です。

建物本体の価格以外に、外構工事や地盤改良、登記費用などの諸経費がかかるため、これらを含めた総費用を事前に把握することが重要です。

ローコスト住宅は規格住宅を採用することで低価格を実現していますが、デザインや建材の自由度が制限される場合もあるため、必要に応じてオプションを追加するのがおすすめです。

また、ライフスタイルに合った間取り選びも大切です。

平屋はバリアフリーで便利ですが敷地面積が必要、一方で2階建ては限られた土地でも広い居住空間を確保できます。

さらに、信頼できる住宅メーカーを選ぶことも重要です。施工事例や口コミを確認し、アフターサービスや定期点検が充実しているメーカーを選びましょう。

理想の家を見つけるために、モデルハウスの見学や専門家への相談を始めてみてください!

FAQ(よくある質問)

Q1. ローコスト住宅の耐久性は?

ローコスト住宅の耐久性は、使用される建材や施工方法によって異なります。

標準仕様の建材を使う場合が多いため、一般的には30~50年程度が目安です。

ただし、定期的なメンテナンスを行えば、耐久性をさらに延ばすことが可能です。

外壁や屋根の塗装、防蟻処理などを計画的に行うことが重要です。

Q2.1000万円台の家は本当に安心?

1000万円台の家は、総費用が明確で予算超過を防ぎやすい点が安心です。

ただし、価格に含まれる内容をしっかり確認することが大切です。

付帯工事費や諸費用が別途必要な場合があるため、事前に詳細な見積もりを取り、隠れた費用がないかチェックしましょう。

また、信頼できるメーカーを選ぶことで安心感が高まります。

Q3. 後悔しないためのポイントは?

後悔しないためには、事前準備が重要です。以下のポイントを押さえましょう。

・総費用を明確に把握する

・将来の家族構成やライフスタイルを見据えて間取りを選ぶ

・住宅性能(断熱性や耐震性など)を確認し、必要ならグレードアップを検討する

・アフターサービスや保証内容が充実したメーカーを選ぶ

Q4.1000万円台の平屋の選択肢は?

1000万円台でも、シンプルで機能的な平屋を建てることが可能です。

2LDKや3LDKのコンパクトな間取りが人気で、バリアフリー設計や収納スペースを工夫したプランもあります。

土地代を抑えられるエリアで建築することで、予算内に収めやすくなります。